あなたにAI生成画像は必要ない

町中の掲示板を思い出してほしい。町にも置いてある、近所のイベントなどの色々な貼り紙があるやつだ。ここ最近で、AI生成画像が使われたポスターを見かける機会が多い。それらを見かけるたびに、AI特有の違和感と、それが使われていることによる「勿体なさ」に対して残念に思うことがある。今回は、なぜ勿体ないと感じるのかを言語化する。もしあなたが販促物を作る機会があれば、ぜひ参考にしてみてほしい。

ケース1:「おはなし会」のポスター

一つ目は「おはなし会」のポスターだ。商店街を散歩中、通りかかった掲示板に貼られていた。画像に強烈な違和感を覚えたので、近づいて写真を撮った。ポスターはA4縦のレイアウトで、画像・タイトル・詳細情報という構成である。画像は実写であり、どこかのリビングルームで女性が子どもたちに囲まれていて、絵本を読み聞かせている情景が映し出されている。まさに「おはなし会」を描写した画像のようだ。その下に続くタイトルと画像の整合性は取れている。

それではなぜ違和感を覚えるのか?まず、場所がおかしい。このおはなし会は特定の個人の家で行われるイベントではない。コミュニティセンターといった公共の場所であり、その点で乖離がある。次に、女性は絵本を手元に開いて読んでいるが、周りを囲む子どもたちはその絵を見ることができない。このように、ところどころ奇妙なのだ。想像するに、このポスターの作成者はChatGPTなどの画像生成AIを使って、タイトルに合致したイメージを作成したものだろう。

揚げ足を取りたいわけではない。しかしながら、情報の受け手にとって違和感を覚える構成になっていることは事実だ。実際のイベントと大きく異なるものを使うとミスコミュニケーションが生まれ、トラブルの原因になりかねない。

本来ポスターが読み手に伝えるべき内容はなんだろう。例えば次のような検討材料を掲載しても良い。そのような情報を提供するスペースを削ってまで、例のイメージを採用する必要は無い。ここに、勿体なさを感じてしまう。

- どんな体験を提供できるのか?

- 本を読んだことの少ない子どもでも、興味が持てるようになる

- 新しい本に出会えるきっかけになる

- どのような雰囲気で行われるイベントなのか?

- 親子で参加しても良いのか?

- 賑やかな子どもでも参加して大丈夫なのか?

- どんな本が紹介されるのか?

- 幼児向けなのか?児童向けなのか?

ちなみに、自分もChatGPTに「おはなし会」の画像を依頼したところ、このような画像が生成された。

まさに「おはなし会」だ!笑 後ろの壁にも書いてある。存在しない女性や子どもたちが並ぶのは、不気味だ。おはなし会のポスターに実写の画像を使うのは避けたほうが賢明だろう。

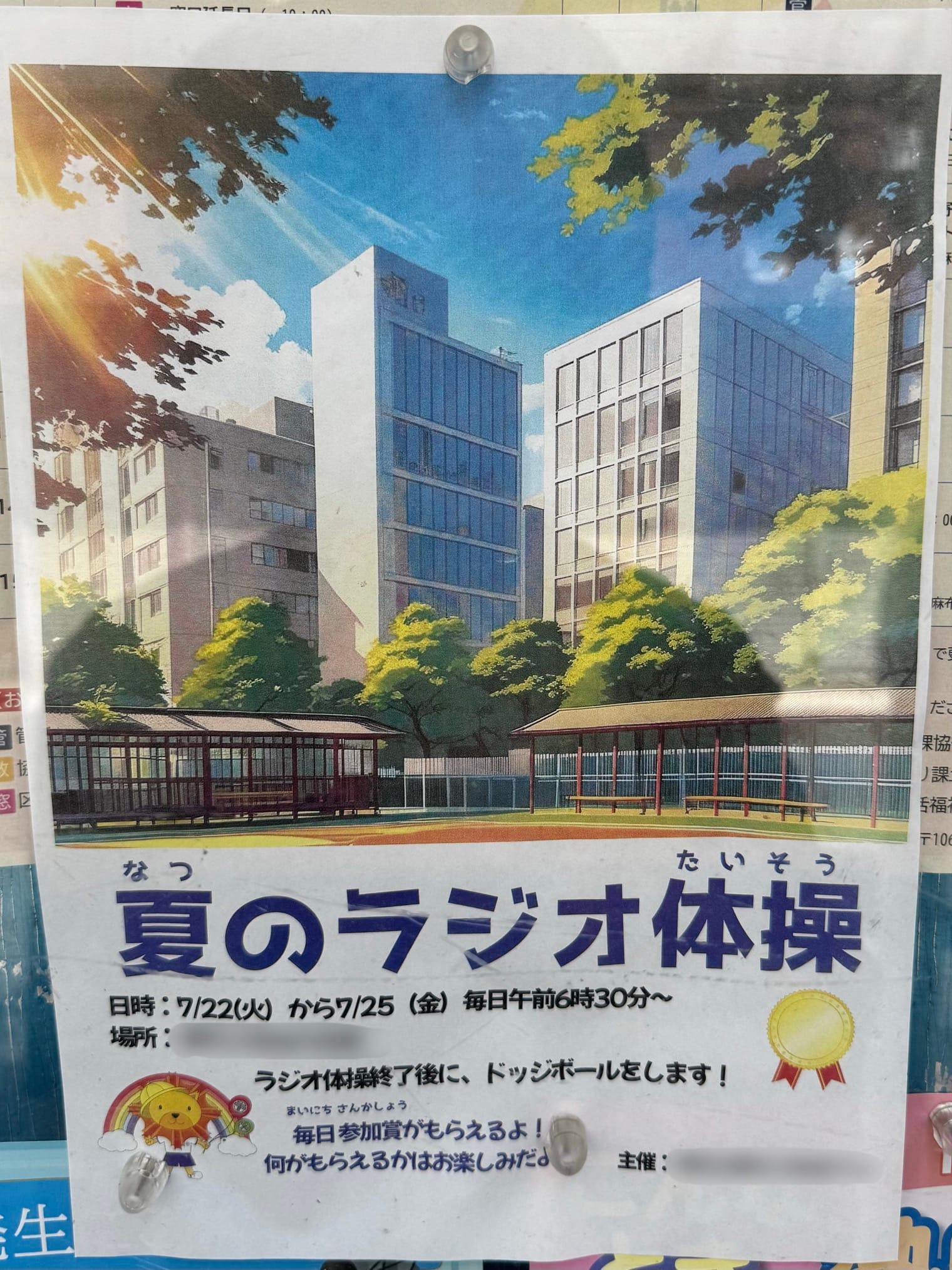

ケース2:「ラジオ体操」のポスター

二つ目に、ラジオ体操のポスターを紹介する。こちらは一つ目のポスターより多くのスペースでイメージを使っている。だれもいない学校の校庭?の背後にビルが立ち並んでいる。おそらく都市部の小学校で開催されるイベントであるために、都会的なイメージになったのだろう。

まず、画像はタイトルとマッチしておらず、強い違和感がある。画像生成AIというおもちゃを手にした大人が「なんとなくオシャレな画像ができた!」というだけで、配置してしまったのではないかと邪推してしまう。ラジオ体操のポスターに斬新さは不要である。誰もラジオ体操に新規性を求めていないからである。

このポスターでは、いつ・どこで行われるか、対象者は誰なのかなど、基本的な情報だけで良く、それ以外はノイズである。非常に勿体無いのだ。労力をかけたイベントなのだから、集客にこそ力を入れてほしい。

共通する課題

この二つを見て気づくのは、どちらも「画像生成AIという強力なハンマーを手にした結果、すべてが釘に見えてしまった」状況だということだ。制作者は「見栄えの良い画像ができた!」という達成感に満たされてしまい、肝心の「読み手に何を伝えたいのか?」が疎かになってしまっている。画像生成AIでは、高品質な素材が即時に手に入るがゆえに、それが本当に必要なのかを熟考せずに使ってしまうのだ。

特に地域コミュニティの情報発信においては、この問題は深刻だ。なぜならば、受け手は地域住民であり、そのイベントに実際に参加することを検討する人たちだからである。Webサイトやソーシャルメディアの広告と異なり、「なんとなく目を引けば良いや」では済まない。実際の体験との乖離があれば、参加者をがっかりさせることになりかねない。

受け手ありきの情報発信を心がけよう

・作り手の自己満足を優先しないこと

画像生成AIは楽しいし、自分のスキルでは到底作れないような高品質な画像が簡単に出力される。だから「クオリティの高い画像ができた!」という達成感に酔ってしまいがちだ。しかし、その画像が本当に伝えたいメッセージに合っているかどうかは別問題だ。制作者本人だけではなく、それをレビューする側にも注意は必要だ。「見栄えが良くなった」という印象に惑わされず、「これで本当に適切な情報が伝わるか?」を冷静に判断したい。

・人間の認知に逆らわないこと

画像生成AIの特徴は、基本的にこの世界に存在しない新しい画像を生み出すことだ。一方で、私たちには長年の生活で培われた「これはこういうもの」という認識パターンがある。信号機の色、交通標識の形など。AIが生成する「この世界に存在しない新しい画像」は、時にこういう認知パターンにそぐわず、理解のスピードを下げてしまう。

実際、フリー素材サイトや、いらすとやの素材のほうが、よほど効果的な場合も多い。「ダサいじゃん!」と古臭く見えるかもしれないが、それらは多くの人にとって「見慣れた」「理解しやすい」シンボルなのだ。

・デザインの基本に立ち返ること

誰でも簡単に素材を作れるようになった今だからこそ、デザインの基本を学ぶことは重要だ。だからといって、難しいテクニックを覚えたり、参考書を読み込まなくて大丈夫。今回のようにポスターを作るなら、Google検索で「ラジオ体操 ポスター」と調べて、参考になりそうなデザインを真似するだけでも十分だ。先人の知恵を借りよう。

まとめ

生成AIのおかげで、コミュニティが限られたリソースの中でクリエイティブを作成できるようになり、情報発信の可能性が広がった。これまでリーチできなかった人々にも自分たちの存在を伝えることができるようになった。

生成AIを活用することは悪いことではない。しかし、その出力を手放しで現実世界に送り出すことには「待った」をかけたい。AIコンテンツはインターネットに留まらず、私たちが生活する現実世界まで広がってきている。

あなたの役割は見栄えの良いポスターを作ることではない。そのコンテンツの価値を、検討している人たちに適切に伝えることが目的なのだ。もし言語化が難しいなら、その時こそ生成AIを活用しよう。ブレインストーミングしたり、キャッチコピーを一緒に考えたり、どのように受け手に魅力を伝えるかを深掘りするときに使うのは最適だからだ。

生成AIはただのツールであり、そのツールをどのように活かすか、またその結果を構成するかは人間の役割である。だからこそ、基礎的なデザイン能力を高めることで、より効果的な情報発信を行えるようになると信じている。少なくとも私は、世の中に煩雑な、作り手の意図を感じられないデザインが氾濫する未来に住みたいと思わない。