AIに関する記事を書くと自己承認欲求は満たされるのか?

・個人開発のアイデアを見るのは楽しい。様々なテクノロジーを駆使して身近な課題を解決する事例を見ると、「こんな方法があったんだ!」とワクワクする。実際に自分でも試してみようとモチベーションが湧いてくる。

・Qiita(IT関連のナレッジコミュニティ)は、そんなアイデアが流れてくるので、定期的にチェックするWebサイトの一つだった。でも、この1年ほどで印象は大きく変わってしまった。原因は生成AIである。

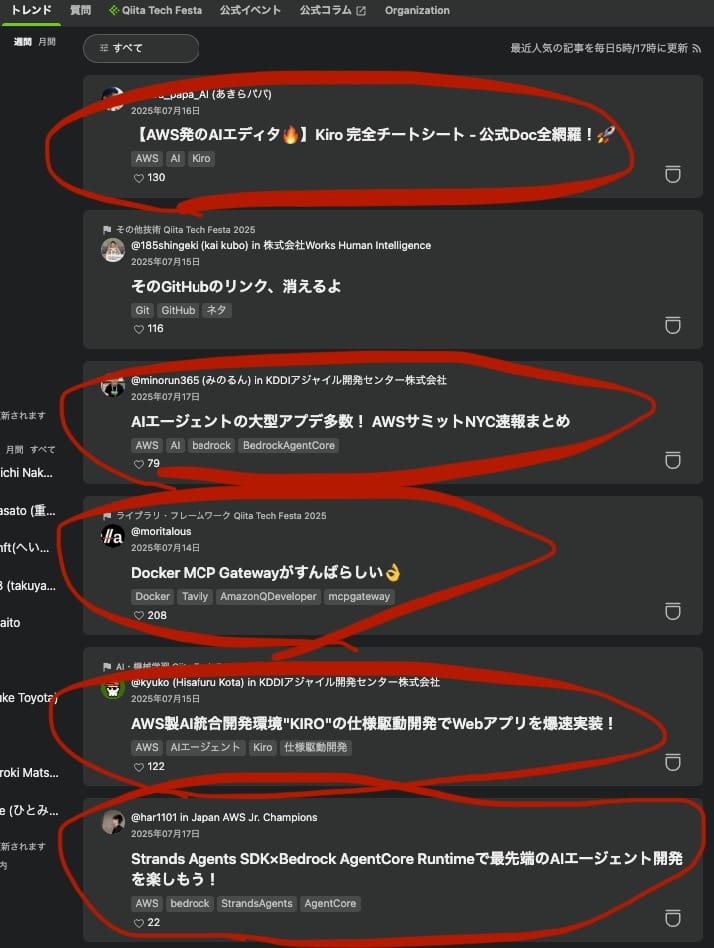

・いまこの記事を執筆している時点でも、Qiitaのトレンド(その週・月の人気記事をランキング掲載)はAI関連記事で埋め尽くされている。実際に見てみよう。2025/7/17時点のトレンド。上位表示の6件のうち5件がAI関連記事である。

・この手のタイトルを見た瞬間に「ヴッ・・・」という心の声が漏れ出す。アレルギー反応。共感してくれる人は多いんじゃないだろうか。たとえばこんなキーワードを見かけた時に。

- AIエージェント

- ⚪⚪駆動開発

- 🚀🔥👌のような絵文字の羅列

・別にQiitaだけじゃない。Twitterでもnoteでも、あらゆるプラットフォームで遭遇する頻度が高くなった。LLMの普及につれて、AI支援によるライティングが当たり前のようになって、その出力がいろんなところに登場するようになっただけ。大丈夫。それは自分だけのために使って、頼むからローカルに置いたままにしておいて。わざわざみんなが見えるところに置かなくて良いよ。他の人には見せなくて大丈夫だよ。

Hacker Newsでも同じことが起きてる

・そんなモヤモヤを思っていたときに、次の記事を見つけた。

・アメリカの技術系ポータルサイトHacker Newsには、"Show HN"というコミュニティ機能がある。個人開発したソフトウェアやハードウェアを投稿できる機能だ。筆者は、Show HNでAI関連投稿が著しく増えている現状にうんざり。そこでデータ分析を行ったところ、2025年では投稿の4.6件のうち1件がAI関連だったそうだ。

・面白いのは、AI関連の投稿数は増えているものの、非AI関連投稿と比較してエンゲージメント(投票・コメント数)が少ないという事実である。Hacker Newsのユーザは「AIがコミュニティを荒らす現状を快く思っていない」という推測を立てている。

・そんなわけで、日本の技術系ポータルサイトであるQiitaでも同じような傾向が見られるのではないかと思い、この記事にインスパイアされた形で分析を行ってみた。

Qiitaではどうか

・どんな調査を行うか。投稿数や傾向などの情報は、すでにQiita公式で公開しているものがあるが、不十分だった。もうちょっとデータが欲しいので、自分で集計してみることにした。

・Qiitaでは、公式がAPIを提供しているので、これを使って色々と情報を取得し、分析してみることにする。以下は分析前に考えていた3つの仮説だ。

- 1. 投稿数は増えているか?

- 増えていると思う。なぜならばAIライティング(執筆支援をするAIツールを使った記事作成)によって書くことのハードルが低くなっているからだ。思いつく→書く→投稿するという一連の流れが促進されているに違いない。

- 2. AI関連の投稿数は増えているか?

- これも増えているだろう。調べるまでもなく、2021年のChatGPT登場以来で、AI関連のトピックは毎日のように目にするので、相当数の増加があったに違いない。

- 3. エンゲージメント(いいね!など)はポジティブか?

- これは微妙。期待としては、もう飽きている段階に至って欲しいが、欧米と比較すると生成AI導入が進んでいないという話もあるようだから、まだまだ関心度の高いトピック=エンゲージメントは高いんじゃないか。

分析をしてみよう

・自分はデータ分析の専門家では無いので、分析アプローチの検討などはClaudeと対話しながら方針を決めていった。

・QiitaではAPIが提供されており、記事の検索や詳細情報を取得することができる。今回は、2018年から2025年7月時点までの記事データを収集し、投稿数の推移とAI関連記事のエンゲージメントを分析してみた。

分析方法

- データ収集期間:2018年〜2025年(2025年7月まで)

- AI関連タグ:「ChatGPT」、「AI」、「生成AI」、「OpenAI」、「LLM」、「LangChain」、「プロンプト」

- https://qiita.com/tags から1,000記事以上の投稿が存在するAI関連タグ

- エンゲージ指標:いいね数

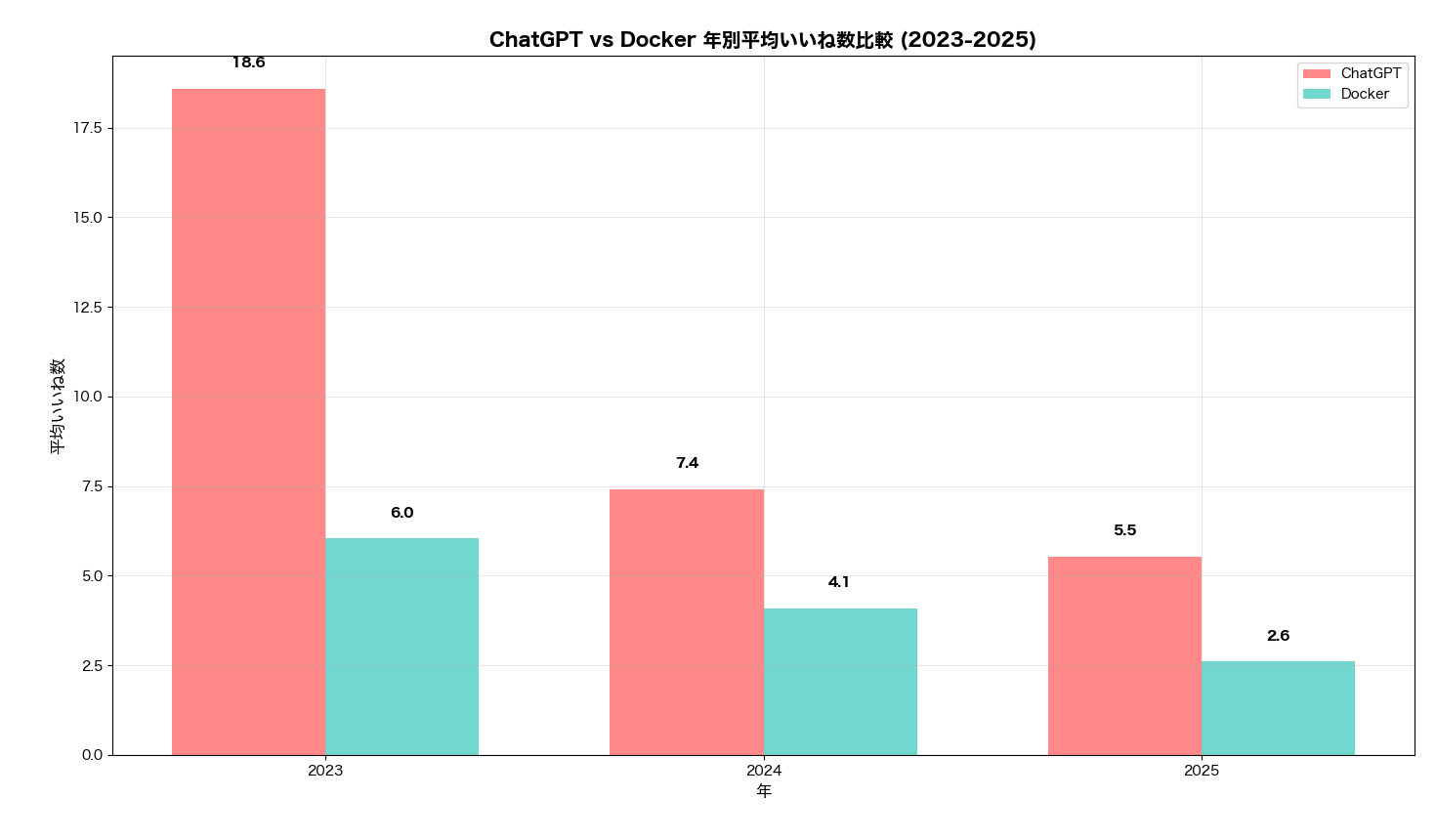

- エンゲージメント比較対象:ChatGPTタグ と Dockerタグ(2023〜2025年を比較)

- 本タグは投稿数が同等であり、1記事に重複するタグが少ないと考え比較対象として設定。

結果

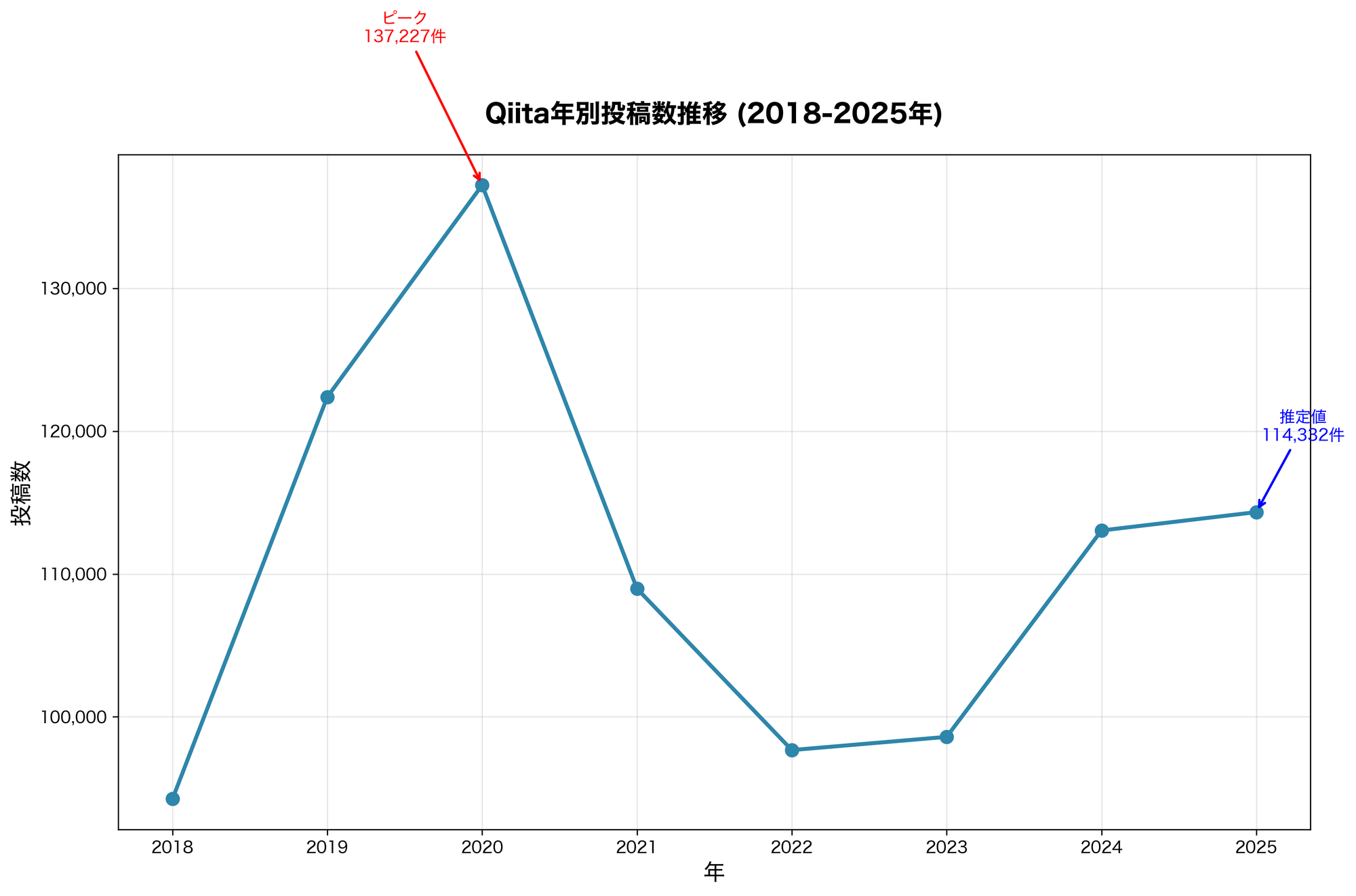

1. 投稿数は増えているか?

・2018年から2025年にかけて、投稿数は緩やかな増加傾向にある。コロナ禍によるテレワーク期間中に2020年にピーク(137,246件)を記録したが、その後一時減少し、2024年に再び増加に転じた。2025年は現時点での推定値ではあるが、2024年と同程度の投稿数になる見込みである。

・記事数はじわじわと増加傾向にあるが、顕著な数字ではないことが分かった。もしかすると、生成AIによるアウトプットを「しっかりと記事にまとめよう」とするモチベーションは低く、ソーシャルメディアなどの気軽なプラットフォームで発信することで完結してしまうケースが多いのかもしれない。

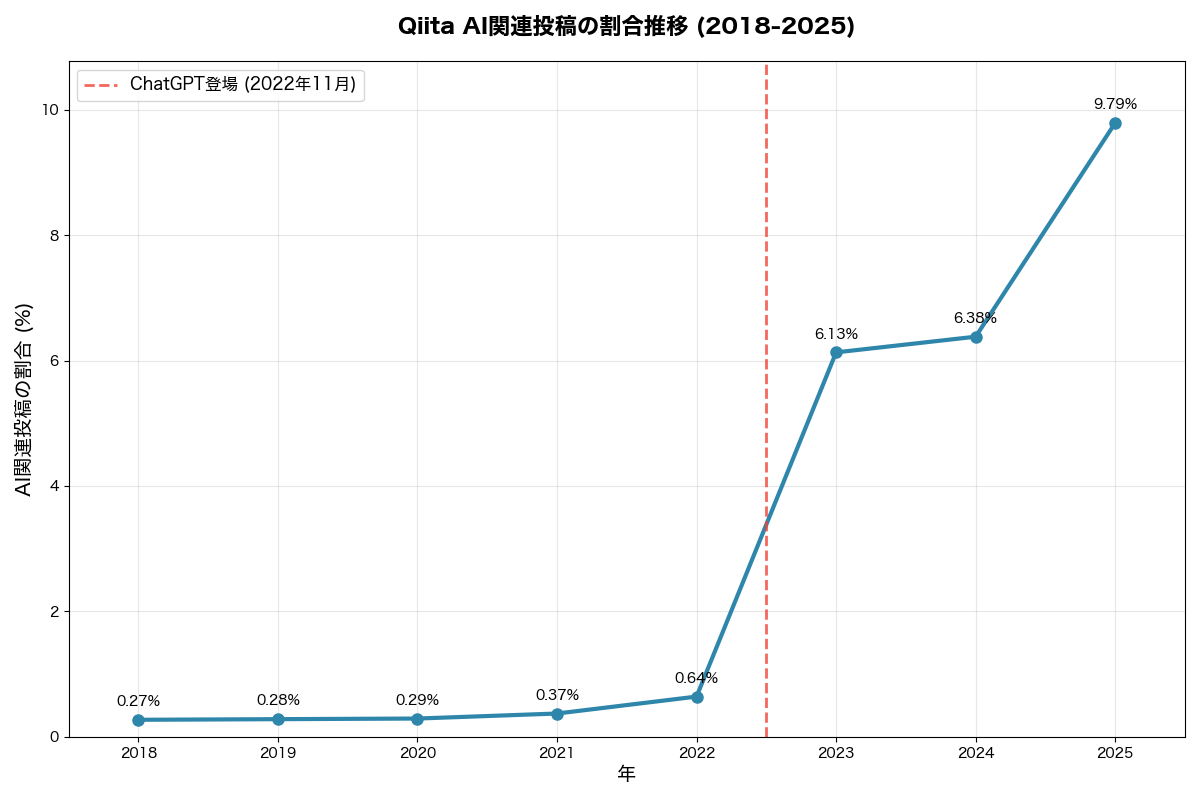

2. AI関連の投稿数は増えているか?

・AI関連記事は2022年→2023年で約10倍に増加(0.64%から6.13%)。2024年では、Qiita全投稿の約1割がAI関連記事となる。AI関連の新規タグは現在も増えつつあり、「VibeCoding」「bedrock」「AIエージェント」などは今回の集計対象外であるため、実際の件数はもっと多いものだと思われる。

3. エンゲージメント(いいね!など)はポジティブか?

・2023-2025年のQiitaにおいて、ChatGPT関連記事(8,166件)はDocker関連記事(6,363件)と比較して、平均いいね数が2.7倍高い結果となった。年別では2023年が最も差が大きく(3.1倍)、その後は差が縮小している。ChatGPT記事のエンゲージメントは年々低下傾向にあるが、依然としてDocker記事を上回っており、Hacker Newsで確認された「AI関連投稿の低エンゲージメント」とは逆の傾向を示している。

・予想していた通り、Hacker Newsとは逆で、QiitaではAI関連記事の方が好まれる傾向に。ここは日本と欧米での違いを感じる点であった。キャッチーな技術やトレンドは好まれるということだろうか。現時点では、AIに関連する記事を書く方が「いいね!」を獲得しやすい。

まとめ

・結論として、「AIに関連する記事を書くと自己承認欲求は満たされるのか?」の答えは、現状ではYESだ。少なくともQiitaにおいては、AI関連記事の方がエンゲージメントが高いことがわかった。つまり、他の技術記事を書くよりも「いいね!」を貰うハードルは低くなるのだ。

・記事を書くモチベーションは人それぞれだけど「いいね!」が動機になっている人も多いだろう。従来のトピックよりも比較的関心を集めやすいAI関連トピックの記事が増えるのも納得できる。

・一方で、Hacker Newsのように、みんなが飽き始めるタイミングは近づいてるかも。コミュニティの性質の違いはあるとしても、日本はまだ「AIすげえ!!」のフェーズから進めていない感じはある。流行りものは好きだけど、それが廃れるスピードも早い。

・ということで、まだ日本においては、AI関連記事の熱は冷めないと思う(残念ながら)。しかし、海外のブログ記事など見ていると、一定数は「生成AI否定派」は存在するので、このバブルが崩壊した時には、このような記事はゴミ記事として誰も見向きもしなくなる予感もしています。