7月第4週の面白かった記事

AIの出力を人に見せるのは失礼だ/It's rude to show AI output to people(Alex Martsinovich)

現実的に考えると、この戦争における私たちの主な武器はAIエチケットだと考えています。AIエチケットに関する私の見解は、AIの出力は、それを自分のものとして採用するか、受信側から明確な同意を得た場合にのみ中継できるということです。採用に何が含まれるのか、そして何をもって同意とみなせるのかについては議論の余地はありますが、その核となる原則は健全だと考えています。

・AI時代のコミュニケーションにおける新たなエチケットとして、AIの出力を相手に送る際は、必ず事前に合意を行うべきという主張。生成AI登場以前は、「書かれたものには人間の思考が込められている」という前提があった。AI出力を断りなく共有することは「意図的または非意図的に自分の名前でそれを正当化し、偽の思考証明を提供する」ことであり、同時に「相手の時間と認知リソースを騙し取る行為」である。

・私の職場では、社員が外部イベントに参加した際は、必ずイベントレポートの提出が義務付けられている。最近では、多くの社員は生成AIにレポートを作成させ、コピペして提出しているケースが多い。当然、自分が執筆したように振る舞う。エチケットを守るならば「AIに手伝ってもらいながらレポートを作成しました!自分の見解を皆さんが読みやすいように構造化したのです。質問があれば私に連絡ください」とでも書いたほうが誠実だろうか。

Death by AI/AIによる死(Dave Barry’s Substack)

私は自分の死を、みんなが何でも知るのと同じように、Google で知りました。何が起こったかというと、自分の名前(「デイブ・バリー」)をGoogleで検索したら、「Google AI 概要」というものがポップアップ表示されたんです。これは、大学生がかつてないほど効率的にカンニングをすることを可能にした、世界を変えるほどの革命的なコンピュータツール、人工知能によって作成された検索結果の要約です。

・Google AI Overviewのハルシネーションによって、死んだことになってしまった人の話。AI Overviewにはフィードバックシステムがあり、Googleに修正要望を提出できるという。この事例では、複数回のフィードバックを経て、Overviewによる表示内容が変動することを確認しているが、そんなことは可能なのか?運営側がこんな細かいリクエストに応じてGeminiをチューニングするなんて現実的ではないし、引用されるコンテンツを変更することもできない。たまたま変わったように見えただけ、というオチではないかと思った。

AIバブルを憎む人のためのガイド/The Hater's Guide To The AI Bubble(Ed Zitron's Where's Your Ed At)

いいですか、生成 AI ブームは幻想です。収益も利益も製品の効能もありません。目に見えるものはすべてばかばかしく無駄です。すべてがダメになったとき、私がこれを書いて何かを言おうとしたことを思い出してほしいのです。

・AI業界の問題を分析し、このブームが持続不可能であることを徹底的に論証している興味深い記事(かなり長い

Googleユーザーは、検索結果にAIによる要約が表示されるとリンクをクリックする可能性が低くなる/Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results(Pew Research Center)

追加の分析では、AI生成の要約が表示された検索ページを訪問したGoogleユーザーは、表示されていないページを訪問したユーザーと比較して、結果リンクをクリックする可能性が低いことがわかりました。AI生成の要約が表示された検索では、ユーザーが引用元をクリックすることはほとんどありませんでした。

つまり、Overviewによって生成されたテキストを見て「うーん、おかしいな。ちょっと引用元のページを確認してみるか」と思う人は1%しか居ないということ。。

GoogleのAIは検索、インターネット、そしてあなたの脳を破壊している/Google’s AI Is Destroying Search, the Internet, and Your Brain(404 Media)

AIによるゴミのような情報に人々がうんざりしてくるにつれ、人間中心で人間が操作する代替手段、つまりAIによる検索結果をフィルタリングできる製品や、広告ベースのビジネスモデルを持たない製品が登場する余地があるかもしれません。

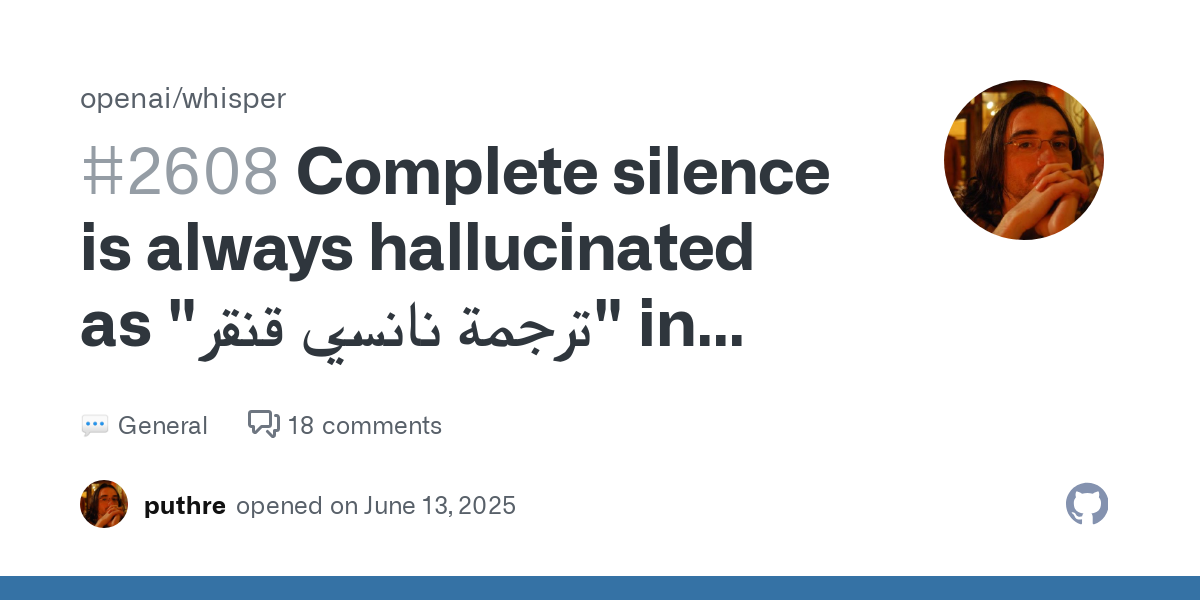

完全な沈黙は常にアラビア語で「ترجمة نانسي قنقر」と幻覚的に表現され、これは「Nancy Qunqarによる翻訳」と訳されます。/Complete silence is always hallucinated as "ترجمة نانسي قنقر" in Arabic which translates as "Translation by Nancy Qunqar"

・OpenAIのWhisper(音声認識モデル)を使って無音状態の音源を処理させると、なぜか「Nancy Qunqarによる翻訳」というクレジットが現れるという都市伝説に出てきそうな話。調べると、Nancy Qunqarは実在するアラビア語翻訳者であり、多数のコンテンツの翻訳活動を行っている。WhisperはYouTubeの音声データと字幕を使って訓練されているため、その過程で「無音=クレジット表示」と学習してしまった。これは偶然に起きた事象であるが、悪意のあるユーザが意図的に学習データに混在させることも可能であるということがわかる事例。

アプリをダウンロードせず、ウェブサイトを使用してください/Do not download the app, use the website(iDiallo)

ですから、次にアプリのダウンロードを促されるようなしつこいメッセージに遭遇したら、何を諦めているのか少し考えてみてください。私の場合は、ウェブサイトを使い続けています。ブラウザは必要な機能をすべて提供してくれ、しかも常にデジタルスパイをポケットに招き入れる心配もありません。私にとって、これはプライバシーとコントロールの両面で大きなメリットです。